在人生的早期阶段,尤其是小学时期,孩子们的成长如同幼苗初长,既需要阳光雨露的滋养,也需精心修剪与引导,而“小学生日常行为规范”正是这把“剪刀”和“阳光”,它不仅关乎孩子个人品德的塑造,还直接影响到其未来的学习、生活和社交能力,本文将深入探讨小学生日常行为规范的重要性,并提出具体可行的实践策略,旨在帮助孩子们在成长的道路上打下坚实的基础。

一、小学生日常行为规范的重要性

1、塑造良好品德:良好的日常行为规范是孩子品德形成的关键,它包括诚实守信、尊重他人、遵守规则等基本美德,这些品质将伴随孩子一生,成为其人格的重要组成部分。

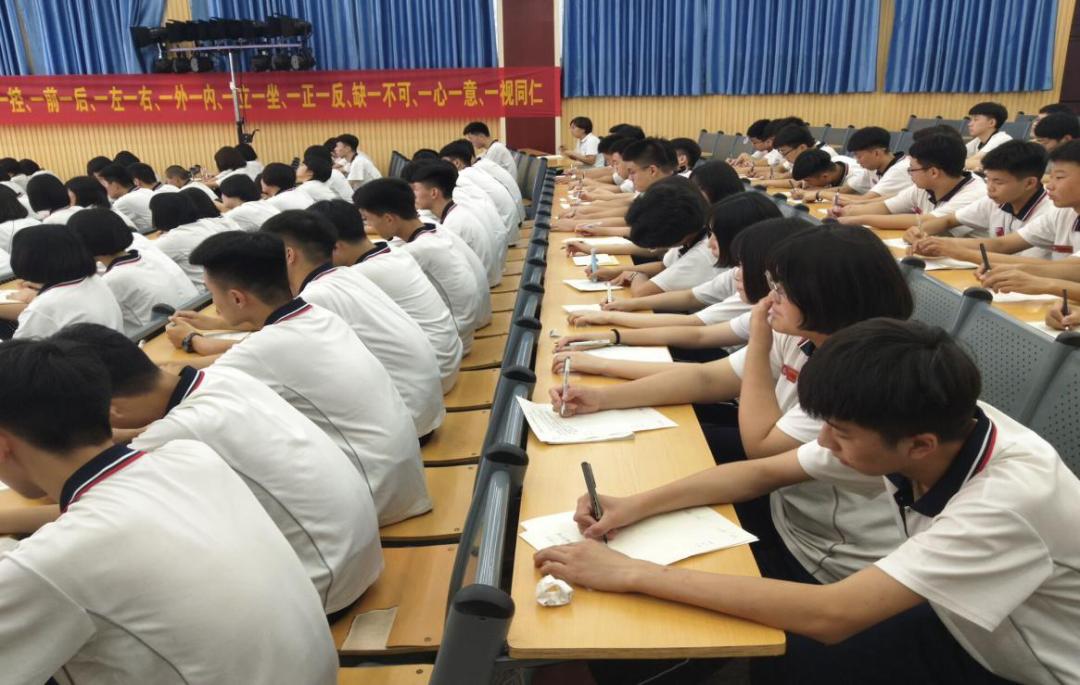

2、促进学习进步:在校园环境中,遵守纪律、专心听讲、按时完成作业等行为规范,直接关系到孩子的学习效率和成绩,良好的学习习惯能激发孩子的学习兴趣,提高学习效率,为日后的学业成功奠定基础。

3、增强社交能力:在人际交往中,礼貌待人、合作分享等行为规范能帮助孩子更好地融入集体,建立友好的人际关系,这不仅有助于减少冲突和矛盾,还能让孩子学会理解和尊重他人,培养其社会适应能力。

4、培养责任感:通过参与班级或学校的各项活动,孩子能逐渐理解并承担起自己的责任,如值日、小组任务等,这些都能增强孩子的责任感和自我管理能力。

5、树立正确价值观:日常行为规范教育是引导孩子形成正确价值观的重要途径,通过反复的实践和引导,孩子能逐渐明白什么是真善美,学会在复杂的社会环境中做出正确的选择。

二、小学生日常行为规范的具体内容

1、礼貌待人:见到老师、同学要主动问好;与他人交谈时保持眼神交流,认真倾听;使用礼貌用语,如“请”、“谢谢”、“对不起”等。

2、遵守纪律:按时到校,不迟到、不早退;上课专心听讲,不随意讲话、不做小动作;课间休息时文明活动,不大声喧哗、不追逐打闹。

3、个人卫生与整洁:保持个人卫生,勤洗手、勤换衣;自己的物品要摆放整齐,保持教室或房间的清洁。

4、诚实守信:做错事要勇于承认并改正;借东西要按时归还;考试不作弊,独立完成作业。

5、尊重差异:尊重不同文化背景的同学,不歧视、不嘲笑他人;在团队活动中学会合作,共同完成任务。

6、爱护环境:不乱扔垃圾,看到垃圾主动捡起;节约用水用电,保护校园和社区的环境。

7、安全意识:了解并遵守交通规则;不随意触碰危险物品;遇到紧急情况知道如何求助或自救。

三、实践策略与家长、教师角色

1、家长的角色:

榜样作用:家长是孩子的第一任老师,应通过自身行为为孩子树立榜样,如在家中保持整洁、礼貌待人等。

日常引导:在日常生活中不断提醒和引导孩子遵守行为规范,如通过讲故事、做游戏等方式让孩子在轻松愉快的氛围中学习。

鼓励与表扬:当孩子表现出良好的行为时,及时给予肯定和表扬,增强其自信心和积极性。

共同参与:鼓励孩子参与家务劳动和社会实践活动,培养其责任感和独立能力。

2、教师的角色:

课堂教育:在课堂教学中融入行为规范教育内容,通过讲解、演示等方式让学生理解其重要性。

小组活动:组织小组合作学习活动,让学生在合作中学会分享、尊重和协作。

定期反馈:定期对孩子的行为进行评估和反馈,及时纠正不良习惯,表扬进步和优点。

家校合作:与家长保持密切沟通,共同关注孩子的成长变化,形成教育合力。

3、学校与社区的联动:

- 开展“小手拉大手”活动,鼓励学生将学到的行为规范带回家中,影响和带动家庭成员的言行举止。

- 邀请专家或学者来校开展专题讲座或工作坊,提升教师和家长的教育理念和方法。

- 开展“小小志愿者”项目,让孩子参与社区服务活动,增强其社会责任感和公民意识。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...