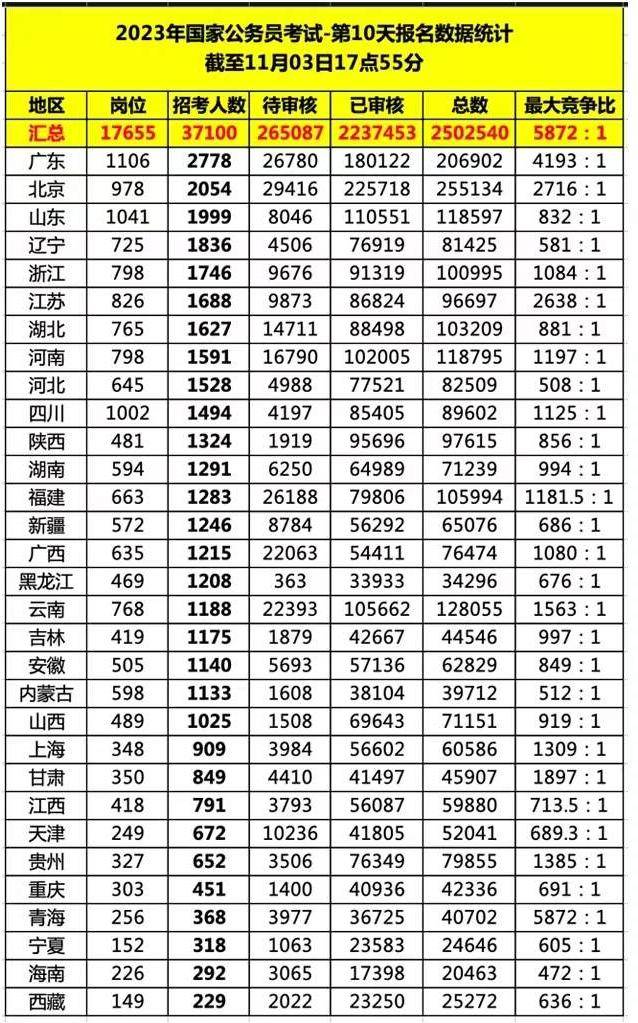

在每年的岁末年初,国家公务员考试(简称“国考”)如约而至,成为万千学子竞相追逐的“金色独木桥”,2023年,这一盛事再次刷新了历史记录——报考人数首次突破250万大关,较去年增长了约10%,这一数字不仅彰显了国家公务员职业的吸引力持续增强,也映射出当前就业市场和青年人职业规划的深刻变化,面对如此庞大的报考群体,我们不禁要问:是什么吸引了如此多的年轻人投身国考?这一现象背后又隐藏着哪些深层次的社会、经济与教育因素?国考热潮又将如何发展?

一、国考热潮的成因探析

1.就业压力下的“安全港”

近年来,随着高校毕业生数量的逐年攀升,就业市场竞争日益激烈,在“慢就业”、“不就业”现象频现的背景下,国家公务员因其相对稳定的薪资待遇、完善的社会保障、以及较为清晰的职业发展路径,成为了许多毕业生眼中的“铁饭碗”,对于家庭期望稳定、个人追求安全感的考生而言,国考无疑是一个避风港。

2.政策红利与职业前景

国家对公务员队伍的重视与改革,如薪资调整、职务晋升机制的优化、以及“放管服”改革带来的更多服务型岗位,都极大地提升了公务员职业的吸引力,特别是随着国家对基层和偏远地区的人才倾斜政策,为有志青年提供了更广阔的舞台和成长空间,公务员职业所蕴含的公共服务意识和社会责任感,也符合当代青年对个人价值实现的追求。

3.教育观念的转变

随着教育水平的普遍提高,越来越多的年轻人开始重视职业的稳定性和长远发展,在“读书无用论”逐渐淡出视野的同时,“学而优则仕”的传统观念在部分人群中重新被审视,国考不仅是对知识能力的检验,更是对个人规划、意志力及综合素养的考验,这吸引了大量有志青年将其作为职业生涯的起点。

二、国考热潮下的冷思考

尽管国考热潮背后是社会对稳定与发展的渴望,但我们也应看到其中潜藏的问题与挑战。

1.竞争加剧与“内卷”现象

报考人数的激增直接导致了竞争的加剧,许多岗位的竞争比达到数千比一,甚至更高,这种“千军万马过独木桥”的现象,不仅增加了考生的心理压力,也催生了备考过程中的“内卷”现象,如过度培训、盲目刷题、忽视个人兴趣与特长等,使得备考过程变得机械而单一。

2.职业期望与现实落差

部分考生对公务员职业抱有过高期望,认为一旦成为公务员便能实现“一劳永逸”,现实中的工作强度、工作环境、晋升速度等可能与预期存在较大差距,这种期望与现实的落差,可能导致部分新入职公务员的失落感与职业倦怠。

3.公共资源分配的均衡性

国考热潮也反映出公共资源分配的不均衡问题,一些热门岗位往往集中在北京、上海等一线城市或经济发达地区,而基层和偏远地区的岗位则相对冷门,这不仅加剧了地域间的发展不平衡,也限制了人才的合理流动与配置。

三、未来展望:理性看待与多元发展

面对国考热潮,我们应保持理性态度,既看到其积极的一面,也不回避其带来的问题,国考及公职人员队伍的发展可从以下几个方面着手:

1.优化招聘结构与激励机制

国家应进一步优化公务员招聘结构,增加基层和偏远地区岗位的吸引力,通过提高待遇、提供发展机会等措施,鼓励更多人才向这些地区流动,建立更为科学合理的晋升机制和绩效考核体系,激发公务员队伍的活力与创造力。

2.加强职业规划教育

学校和家庭应加强对学生的职业规划教育,引导学生根据个人兴趣、能力及社会发展趋势合理选择职业路径,国考虽好,但并非唯一选择,应鼓励学生探索多元化的职业发展道路,如创业、企业就业、志愿服务等,以实现个人价值与社会贡献的双重提升。

3.推动社会观念的转变

社会应营造更加开放包容的就业观念,鼓励年轻人根据自身情况灵活选择职业道路,媒体应客观报道公务员职业的利弊,避免过度渲染“官本位”思想,引导公众形成理性客观的职业价值观。

4.强化公共服务的现代化与专业化

随着社会的发展,公共服务的需求日益多样化、专业化,国家应加大对公共服务领域的投入,推动服务内容与方式的创新,提升服务效率与质量,鼓励更多具备专业知识和技能的年轻人投身公共服务领域,为社会发展注入新鲜血液与活力。

国考报考人数突破250万既是社会发展的一个缩影,也是对国家人才战略的一次考验,我们应以此为契机,深化改革、优化配置、引导理性选择、促进多元发展,共同构建一个更加健康、稳定、充满活力的公职人员队伍和社会环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...