在21世纪的今天,信息技术已成为推动社会进步和发展的重要力量,作为基础教育的重要组成部分,小学信息技术教育不仅关乎学生未来在数字时代中的生存能力,更是培养其创新思维、解决问题能力和信息素养的关键时期,本文将围绕“小学信息技术说课稿”这一主题,从课程设计理念、教学内容、教学方法及评价方式四个方面,探讨如何让小学信息技术课堂既充满创新活力又兼顾趣味性,以激发学生对信息技术的兴趣,为他们的全面发展奠定坚实基础。

一、课程设计理念:融合与创新

小学信息技术课程的设计应遵循“融合教育”的理念,即将信息技术教育与语文、数学、科学等学科知识相融合,让学生在解决实际问题的过程中学习信息技术,同时利用信息技术工具增强其他学科的学习效果,强调“创新”是另一大核心,鼓励学生大胆尝试、勇于探索,通过项目式学习、创客教育等形式,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

二、教学内容:基础与实用并重

1、信息技术基础:包括计算机的基本操作、鼠标和键盘的使用、Windows或macOS操作系统界面导航等,为学生学习更高级的技能打下基础。

2、软件应用:如Word文档编辑、Excel表格处理、PowerPoint演示文稿制作等,这些是学生在日常生活中可能用到的实用技能。

3、网络与信息安全:教育学生如何安全地上网、识别网络信息真伪、保护个人隐私等,培养学生的网络安全意识。

4、编程启蒙:引入简单的编程概念和Scratch等图形化编程工具,让学生通过拖拽积木的方式体验编程乐趣,激发对计算机科学的兴趣。

5、信息伦理与责任:通过案例分析、讨论等方式,让学生理解信息时代中个人行为对社会的影响,培养负责任的信息使用者。

三、教学方法:多样与互动

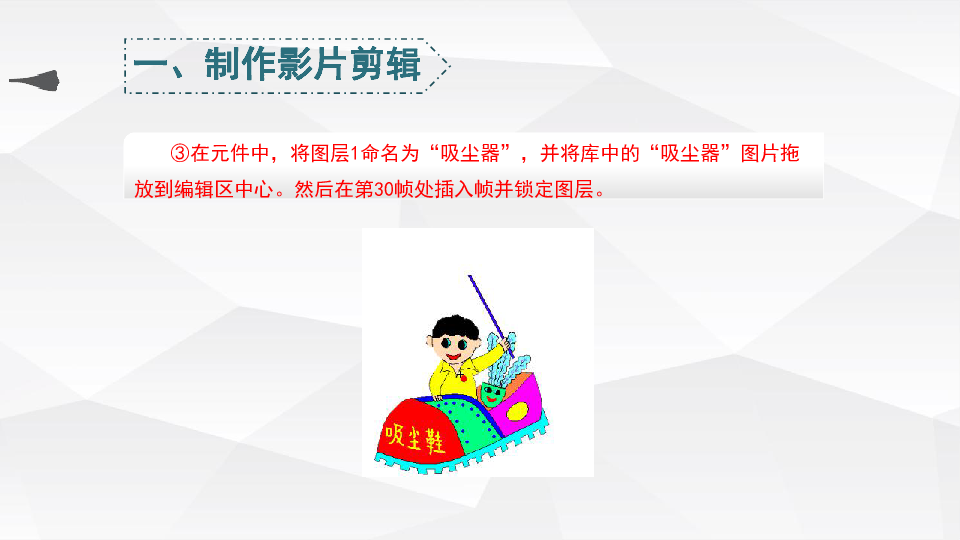

1、情境教学法:创设贴近学生生活的情境,如“制作班级相册”、“设计校园网站”等项目,让学生在解决实际问题的过程中学习信息技术。

2、翻转课堂:课前布置预习任务,课堂上更多地进行讨论、合作和项目实践,提高学生的参与度和自主学习能力。

3、游戏化学习:利用游戏化的学习工具和软件,如编程小游戏、在线竞赛等,增加学习的趣味性和挑战性。

4、小组合作:鼓励学生组成小组,共同完成学习任务或项目,培养团队合作能力和沟通技巧。

5、教师引导与学生主导相结合:教师作为引导者,提供必要的指导和资源;学生则是学习的主体,通过自主探索和展示分享来深化理解。

四、评价方式:多元化与过程性

1、过程性评价:关注学生的学习过程而非单一的结果,通过观察学生在课堂上的表现、参与度、合作情况等进行评价。

2、项目评价:对学生在完成项目过程中的创意、合作、技术运用等方面进行综合评价,鼓励学生展现自己的学习成果。

3、自我评价与同伴评价:鼓励学生进行自我反思和相互评价,培养他们的自我认知能力和批判性思维。

4、家长参与:邀请家长参与孩子的信息技术学习过程,通过家庭作业、亲子活动等形式,增强家校共育的效果。

5、技术能力测试:定期进行技术操作和概念理解的测试,确保学生掌握必要的信息技术基础知识和技能。

小学信息技术教育是培养学生信息素养、创新能力和未来竞争力的关键阶段,通过融合与创新的教学设计、基础与实用并重的教学内容、多样与互动的教学方法以及多元化与过程性的评价方式,我们可以为小学生营造一个既充满乐趣又富有挑战性的学习环境,在这个过程中,教师不仅是知识的传授者,更是学生探索未知世界的引路人,让我们共同努力,为孩子们的数字未来播下希望的种子,让他们在信息技术的海洋中自由翱翔,成为未来社会的创新者和领导者。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...