在当今社会,教育被视为国家发展的基石,而小学生作为这一庞大教育体系中的起始群体,其数量与质量直接关系到国家未来的整体素质与竞争力,全国究竟有多少小学生?这一数字不仅反映了我国基础教育阶段的规模,也映射出国家对未来人才培养的投入与期望,本文将深入探讨全国小学生数量的现状、变化趋势及其背后的意义,旨在为理解我国教育发展脉络提供参考。

一、全国小学生数量的现状

根据最新统计数据,截至2023年,我国小学在校生总数约为1.08亿人,占全球小学生总数的近15%,这一数字彰显了我国作为人口大国在基础教育领域的庞大规模,这一现状背后,是长期以来我国政府对教育的高度重视和持续投入,自改革开放以来,尤其是进入21世纪以来,随着“科教兴国”战略的深入实施,我国小学教育实现了从数量扩张到质量提升的转变,基本普及了九年义务教育,确保了适龄儿童“有学上”的问题得到有效解决。

二、小学生数量的变化趋势

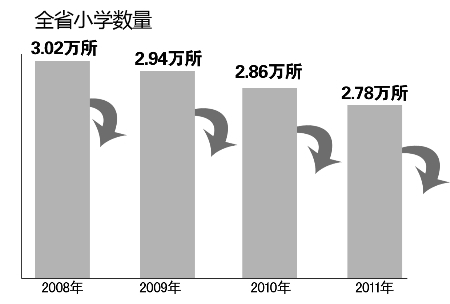

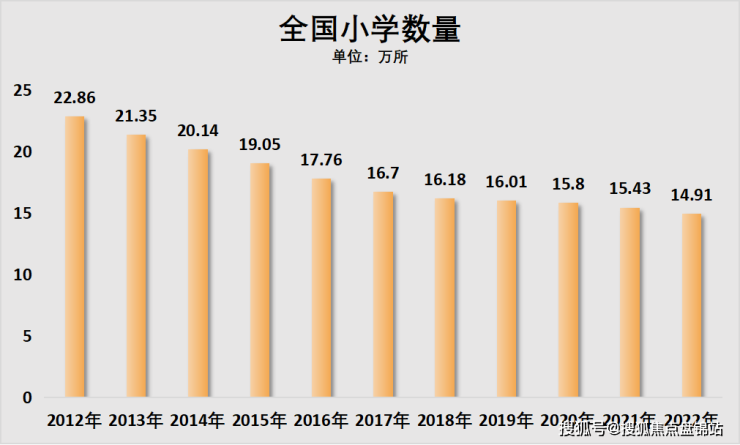

1、总体趋势:自20世纪90年代末以来,随着计划生育政策的实施和经济社会的发展,我国小学生数量经历了先增后减的过程,进入21世纪初,受人口出生高峰影响,小学生数量达到峰值后逐渐下降,但绝对数量仍然庞大,近年来,虽然受生育率下降等因素影响,小学生数量增长趋于平缓,但其在整个教育体系中的基础性作用依然不可动摇。

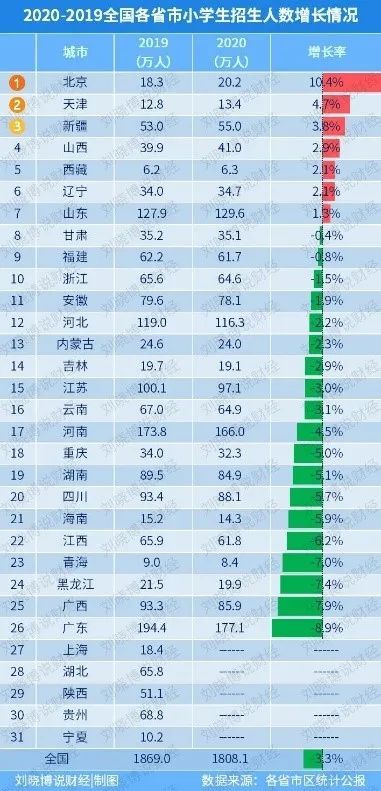

2、区域差异:值得注意的是,小学生数量的分布存在明显的区域差异,东部沿海地区由于经济较为发达、教育资源相对丰富,小学生数量相对稳定且略有增长;而中西部地区,尤其是偏远农村和贫困地区,由于经济条件限制、教育资源分配不均等因素,小学生数量增长缓慢甚至出现下降趋势,这种区域差异不仅影响了教育资源的均衡配置,也加剧了城乡教育差距。

3、政策影响:国家教育政策的调整对小学生数量变化具有深远影响。“全面二孩”政策实施初期,曾有专家预测小学生数量会有所回升,但实际效果需时日显现,随着乡村振兴战略的推进和“互联网+教育”的兴起,农村地区教育资源得到一定补充和优化,有助于缓解因地域差异导致的小学生数量下降问题。

三、小学生数量变化的意义

1、人口结构与未来劳动力:小学生数量的变化直接关联到国家的人口结构与未来劳动力供给,稳定且适量的小学生群体为未来社会经济发展提供了充足的人力资源储备,对于维持经济活力、促进产业升级具有重要意义。

2、教育资源分配与质量提升:面对小学生数量的变化,如何合理分配教育资源、提高教育质量成为关键,这要求政府在继续扩大教育资源覆盖面的同时,更加注重教育质量的提升,特别是农村和边远地区的教育发展,以实现教育公平与质量的双重目标。

3、家庭与社会期望:小学生数量的变化也反映了家庭和社会对教育的重视程度及期望值的变化,随着社会竞争的加剧和家长教育意识的提高,家长对子女教育的投入不断增加,对优质教育资源的需求日益增长,这促使教育领域不断改革创新,以满足多样化的教育需求。

四、面临的挑战与对策

尽管我国在基础教育领域取得了显著成就,但面对小学生数量的变化及由此带来的挑战,仍需采取有效措施:

1、加大教育投入:特别是对中西部地区和农村地区的教育投入,改善学校基础设施,提高教师待遇与专业水平,吸引优秀人才投身基础教育。

2、优化资源配置:通过信息化手段促进教育资源均衡分配,利用“互联网+教育”模式缩小城乡、区域间的教育差距,让偏远地区的孩子也能享受到优质教育资源。

3、教育改革与创新:深化教育改革,推动素质教育和个性化教学,培养学生的创新精神和实践能力,适应未来社会对人才的需求变化。

4、关注家庭教育与社会支持:加强家庭教育与学校教育的衔接,形成家校共育的良好机制;构建有利于儿童健康成长的社会环境,减轻学生课业负担和心理压力。

全国小学生数量的现状及其变化趋势是衡量我国基础教育发展水平的重要指标之一,面对挑战与机遇并存的局面,需要政府、社会、学校及家庭共同努力,以更加开放和创新的姿态推进教育改革与发展,为每一个孩子提供公平而有质量的教育机会,为国家的长远发展奠定坚实的基础。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...