在小学数学教育中,分数的加减法是学生学习过程中一个重要的里程碑,它不仅要求学生掌握基本的分数概念,如分子、分母和分数线,还要求学生能够理解并应用这些概念进行实际计算,本文将通过一个具体的教学案例,探讨如何有效地教授小学生分数的加减法,以期达到既定教学目标,同时培养学生的逻辑思维和问题解决能力。

案例背景

假设我们面对的是小学四年级的学生,他们已经对整数加减法有了一定的基础,但对分数的概念还处于初步了解阶段,为了让学生更好地掌握分数的加减法,我们设计了一个以“校园午餐分配问题”为背景的教学活动,在这个活动中,学生将扮演学校食堂的工作人员,负责将一定量的食物(如比萨饼)公平地分配给不同年级的学生。

教学目标

1、知识与技能:学生能够理解分数的意义,掌握同分母和异分母分数的加减法规则。

2、过程与方法:通过实际操作和小组讨论,培养学生合作学习的能力,以及运用数学知识解决实际问题的能力。

3、情感态度价值观:激发学生对数学的兴趣,培养他们的逻辑思维和问题解决能力,同时渗透公平、公正的价值观。

教学过程

引入阶段(约10分钟)

情境创设:教师展示一幅比萨饼的图片,并提问:“如果学校食堂有1/2个比萨饼要分给两个年级的学生(每个年级1/4),应该如何分配?”这个问题立即引起了学生的兴趣和好奇心。

概念回顾:教师简要复习分数的定义和读法,强调“同分母”和“异分母”的概念。

目标设定:明确本节课的学习目标——学习同分母和异分母分数的加减法。

探索阶段(约20分钟)

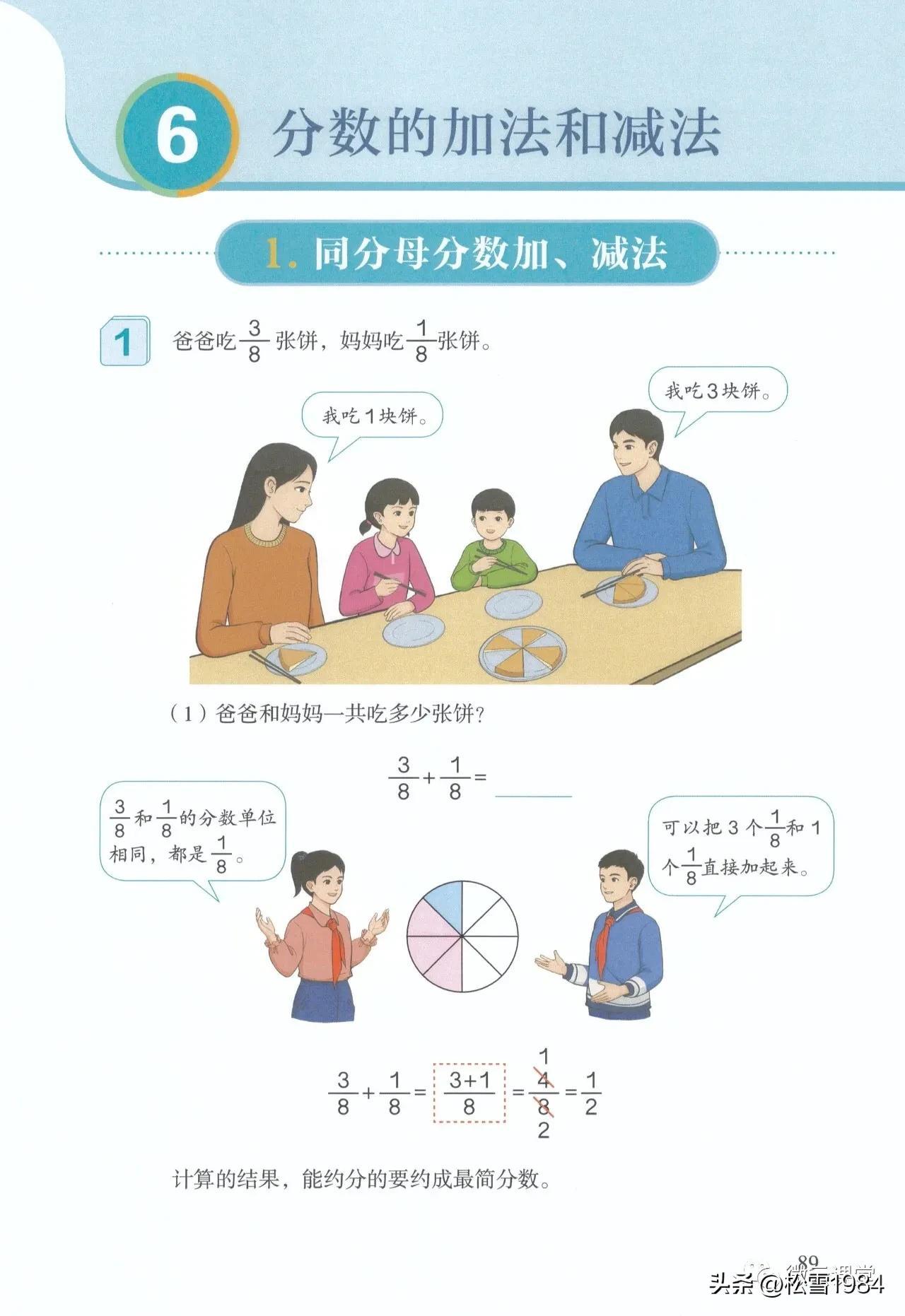

同分母分数加法:教师先演示一个简单的例子:“如果两个年级各得到1/4个比萨饼,那么他们总共得到多少?”引导学生通过画图或实物操作(如使用纸条代表比萨饼)来理解加法过程,并总结出“同分母分数相加,分母不变,分子相加”的规则。

同分母分数减法:教师提问:“如果第一个年级吃了1/4个比萨饼后还剩多少?”引导学生通过操作和讨论得出“同分母分数相减,分母不变,分子相减”的规则。

异分母分数加法:教师引入新的情境:“如果第一个年级得到1/3个比萨饼,第二个年级得到1/4个比萨饼,他们总共得到多少?”引导学生通过寻找公共分母(如12)来理解加法过程,并总结出“异分母分数相加时,先通分再相加”的规则。

小组活动:学生分组进行实际操作和讨论,每组分配不同的分数加法或减法的任务,并派代表分享结果和解题思路。

巩固阶段(约15分钟)

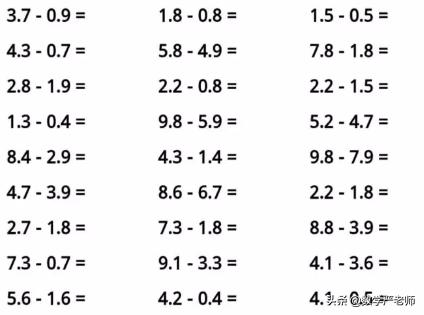

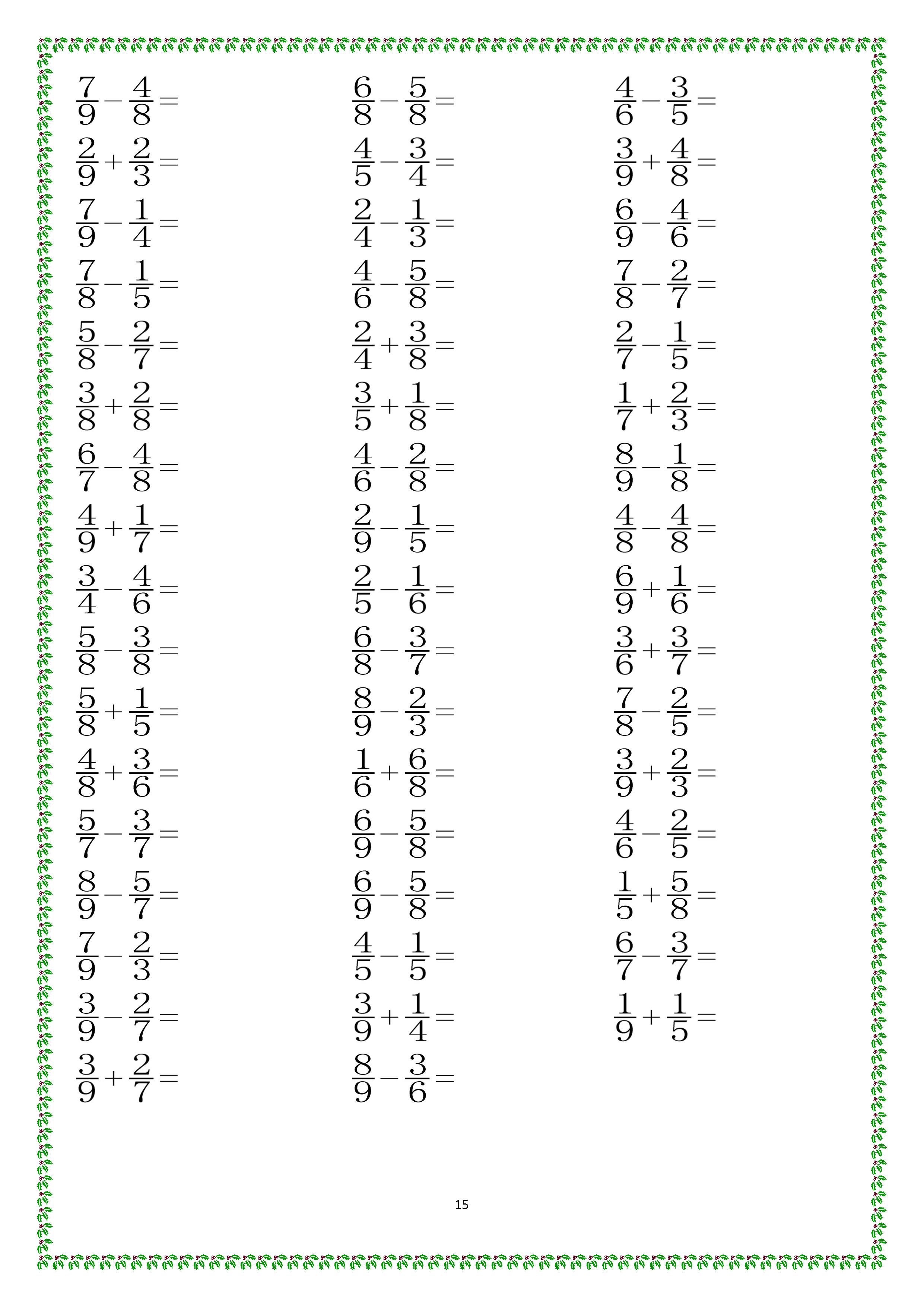

练习题:教师提供一系列练习题,包括同分母和异分母的分数加减法题目,要求学生独立完成并解释解题过程。

反馈与纠正:教师巡回指导,对学生在解题过程中出现的错误进行及时纠正和指导,确保每位学生都能正确理解并掌握知识点。

游戏化学习:为了增加学习的趣味性,教师可以设计一个“比萨饼分配大赛”的小游戏,让学生在游戏中应用所学知识进行分数加减法的练习。

总结与拓展(约5分钟)

知识总结:教师带领学生回顾本节课的重点内容,强调同分母和异分母分数加减法的规则和注意事项。

生活应用:引导学生思考分数加减法在日常生活中的应用实例,如分配食物、时间管理等,培养学生的数学应用意识。

作业布置:布置一些与日常生活相关的分数加减法练习题作为家庭作业,鼓励学生将所学知识应用于实际生活中。

教学反思

通过这个以“校园午餐分配问题”为背景的教学案例,学生不仅掌握了分数的加减法知识,更重要的是他们在实际操作和讨论中学会了如何运用数学知识解决实际问题,这种以生活为背景的教学方法不仅提高了学生的学习兴趣和参与度,还培养了他们的逻辑思维和合作能力,教师在教学过程中也应注意到不同学生的学习进度和难点,适时调整教学策略,确保每位学生都能在原有基础上有所提高。

“小学数学案例分析”不仅是对具体教学过程的剖析,更是对如何有效提升学生数学素养、激发学习兴趣的深入思考,通过这样的教学活动设计,我们能够更好地理解学生的需求和挑战,为他们创造一个更加生动、有趣且富有成效的学习环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...