在小学数学的殿堂里,四年级是一个承上启下的关键时期,学生们开始接触更为复杂和抽象的数学概念——乘法与除法,为了帮助孩子们更好地理解并掌握这两大基础运算,设计一份既有趣又富有启发性的教案显得尤为重要,本教案旨在通过游戏化学习、生活实例和动手实践等多种教学方法,激发学生对数学的兴趣,同时培养他们的逻辑思维和解决问题的能力。

一、教学目标

1、知识与技能:学生能够理解乘法和除法的意义,掌握基本的乘法和除法计算方法,包括口算和笔算。

2、过程与方法:通过观察、操作、讨论等学习活动,培养学生发现问题、解决问题的能力;通过小组合作,增强学生的沟通与协作能力。

3、情感态度价值观:激发学生对数学的好奇心和求知欲,培养耐心细致的学习态度,以及在面对困难时勇于挑战的精神。

二、教学内容与活动设计

1. 引入新课(约10分钟)

故事导入:以“小猴分桃”的故事为引子,讲述小猴有12个桃子,它想平均分给4只小猴,每只小猴能得到多少个桃子?这个问题自然引出除法的概念,随后,再问如果小猴想让每只小猴都有3个桃子,它需要准备多少个桃子?从而引出乘法的概念。

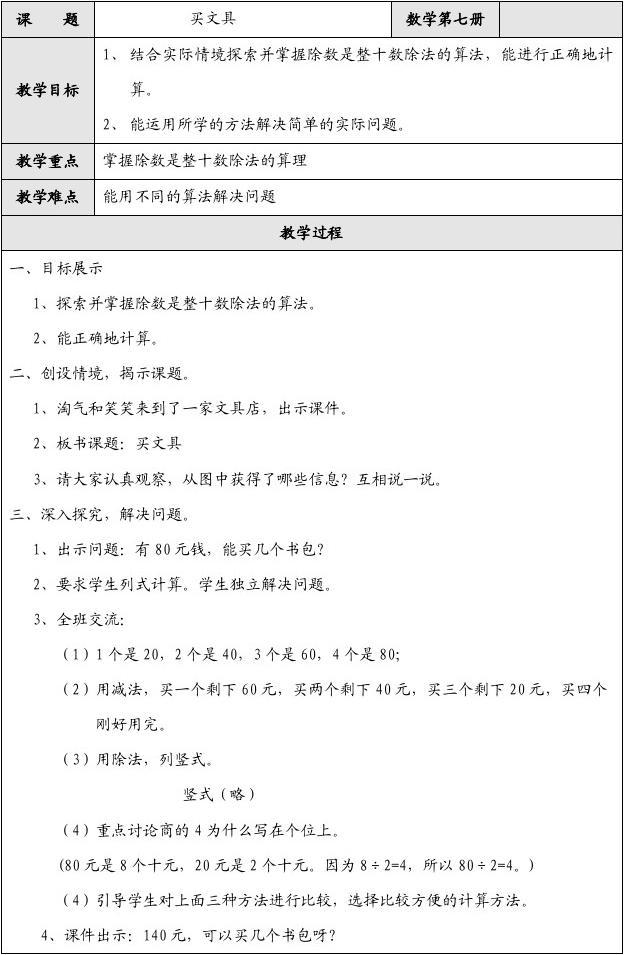

生活实例:展示一些生活中常见的乘法与除法应用实例,如购买文具(每样物品的价格乘以数量)、家庭聚餐时分配食物等,让学生感受到数学与生活的紧密联系。

2. 概念讲解(约20分钟)

乘法的定义与性质:解释乘法是表示几个相同数相加的过程,如3×4=3+3+3+3=12,通过实物模型(如小方块)、图形或多媒体动画演示,让学生直观理解乘法的意义。

除法的定义与性质:说明除法是已知总数和份数求每份数量的过程,如12÷4=3,利用分苹果、分糖果等实物操作,让学生亲身体验除法的操作过程。

互动问答:设置问题如“如果每个小朋友分到5个苹果,需要多少个苹果?”和“你有10个苹果,要平均分给2个小朋友,每人能得到多少?”鼓励学生举手回答,加深对概念的理解。

3. 技能训练(约30分钟)

口算练习:设计一系列简单的口算题,如“5×6=?”“12÷3=?”,通过快速抢答的方式提高学生的反应速度和计算准确性。

笔算练习:提供一些稍具挑战性的题目,如“7×8=?”“24÷4=?”,引导学生逐步掌握笔算的步骤和方法,注意强调书写规范和计算顺序。

游戏化学习:组织“乘法接龙”和“除法大挑战”游戏,将学生分成小组进行竞赛,既增加了学习的趣味性,也锻炼了学生的团队合作能力。

4. 巩固提升(约20分钟)

生活应用题:设计一些贴近学生生活实际的应用题,如“班级有30名同学,每两人共用一张桌子,需要多少张桌子?”“如果每瓶饮料2元,小明有10元钱,他能买几瓶饮料?”鼓励学生用所学知识解决实际问题。

思维拓展:提出一些开放性问题,如“如果小猴的桃子数量增加或减少,它应该如何调整分配才能保证每只小猴得到相同数量的桃子?”激发学生的思考和创造性。

小组讨论:学生分组讨论自己在生活中遇到的乘法或除法问题,并派代表分享讨论结果,增强学生的语言表达能力和逻辑思维能力。

三、教学反思与评价

反思:课后教师应反思教学过程中的亮点与不足,如是否所有学生都积极参与、是否有效利用了各种教学资源、是否及时解决了学生的疑惑等,也要思考如何进一步优化教学方法,使课堂更加生动有趣。

评价:采用多元化评价方式,包括学生自评、同伴互评和教师评价,自评帮助学生认识自己的学习进步和不足;互评促进学生之间的相互学习和交流;教师评价则侧重于对学生知识掌握情况、解题思路及学习态度的综合评价,特别关注那些在计算上存在困难的学生,给予个别指导和鼓励。

四、课后作业与延伸阅读

作业布置:设计一些具有层次性的作业,如基础题(巩固当天所学知识)、提高题(挑战学生思维)和拓展题(鼓励学生探索更多可能性),确保每位学生都能在原有基础上有所提升。

延伸阅读:推荐一些适合小学生的数学科普读物或在线资源,如《奇妙的数学世界》、《数学小天才》等,鼓励学生利用课余时间进行自主学习和探索,可以布置一项家庭作业——观察并记录一周内家庭生活中发生的可以运用乘法或除法解决的问题及解决过程。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...