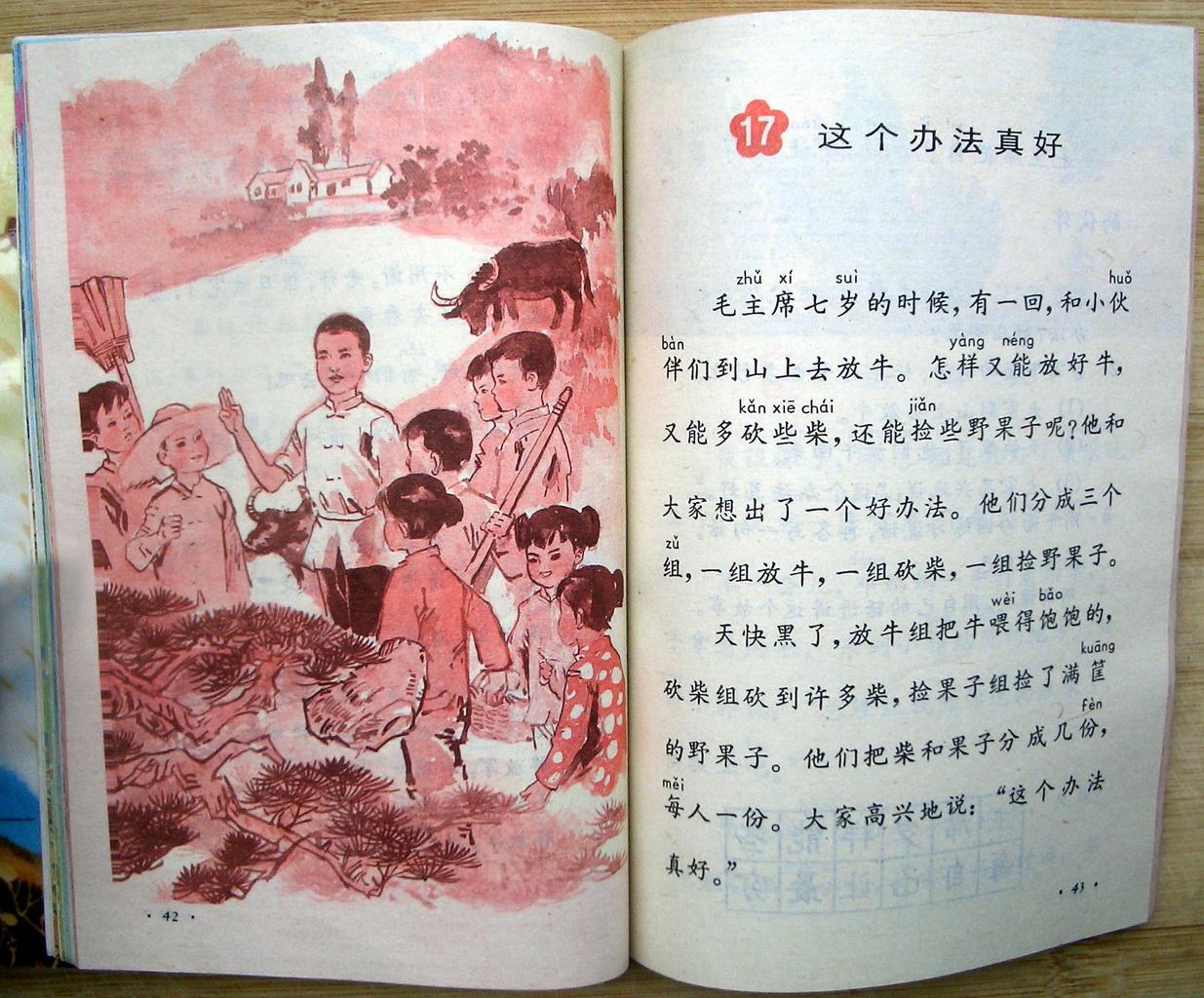

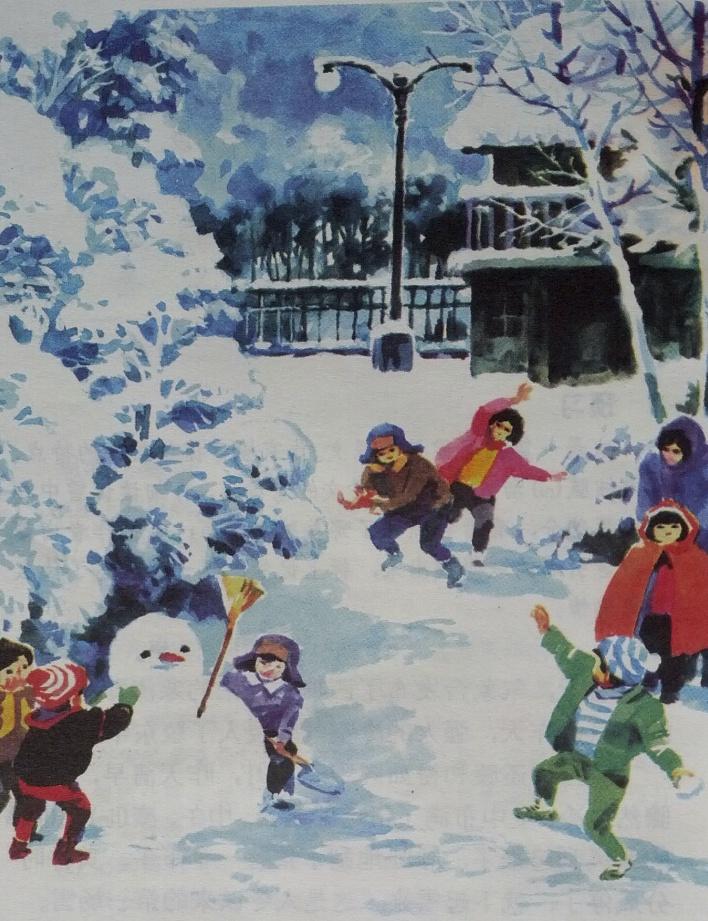

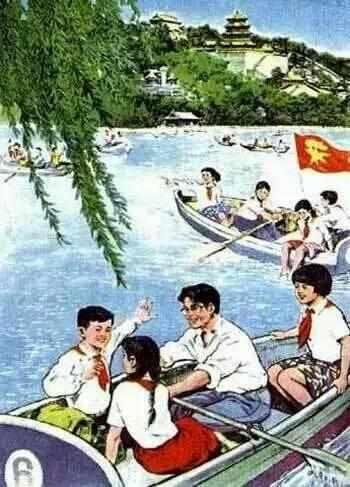

在每个人的记忆深处,小学课本不仅是知识的载体,更是童年时光里不可或缺的一部分,那些色彩斑斓的插图,曾是无数孩子眼中的奇妙世界,但其中一些插图,在多年后的回望中,却显得格外“诡异”,引人深思,本文将探讨几幅出现在小学课本上的“诡异”插图,试图揭开它们背后的秘密,同时也反思教育图像的选择与影响。

1. 《语文》课本中的“无脸少女”

在某版小学语文课本的一页,有一幅描绘春日郊游的插图,画面中,一群孩子在草地上欢笑奔跑,唯独一个扎着麻花辫的小女孩孤立于画面一角,面孔被刻意模糊处理,只露出两只大眼睛凝视着远方,这幅插图初看温馨,但“无脸”的设计却让人不禁遐想:为何唯独她没有面部特征?是出于审美考虑,还是隐藏着某种寓意?有网友猜测,这或许是为了保护孩子的隐私,或是象征着内心世界的纯真与未知,这样的处理方式在今天看来,更像是一种“诡异”的视觉效果,让人不禁对那个小女孩的内心世界产生无限遐想。

2. 《自然》课本里的“神秘森林”

在自然课的插图中,有一幅描绘深林景象的画面尤为引人注目,画面中,茂密的树木间透出稀疏的光线,地面长满了青苔和蕨类植物,一切都显得静谧而神秘,但最让人不解的是,画面的一角隐约出现了一个不协调的元素——一个看似外星飞船的物体半隐半现在树丛之中,这样的设计在当时或许是为了激发孩子们对未知世界的好奇心,但放在今天审视,它无疑成为了一个“诡异”的符号,让人不禁思考:这是否是编者有意为之的隐喻?还是简单的绘图错误?无论是哪种情况,它都为这幅画增添了一抹不可言说的神秘感。

3. 《思想品德》中的“空无一人的教室”

在思想品德课的某页插图中,展示了一间空荡荡的教室,桌椅摆放整齐,黑板干净无字,但教室的窗户却异常地大而明亮,仿佛能吞噬一切光线,最令人不解的是,在这样空无一人的空间里,却能感受到一种莫名的压抑感,有网友指出,这样的插图让人联想到“幽灵教室”的传说,不禁让人想象在这间教室里曾经发生过什么故事,虽然这可能只是编者为了强调“珍惜学习时光”的寓意而设计的场景,但不可否认的是,它确实营造出了一种“诡异”的氛围。

4. 《数学》课本里的“不寻常的钟表”

在数学课本中介绍时间概念的插图中,有一幅描绘钟表的图片显得与众不同,这个钟表的外形并非常见的圆形或方形,而是一个类似眼睛的形状,时针和分针仿佛是眼珠和眼白,这样的设计虽然创意十足,但也不免让人感到“诡异”,它让人联想到时间的“注视”,仿佛每一分每一秒都在无声地观察着我们的行为,这种超乎常规的设计是否意在提醒孩子们时间的宝贵与不可逆性?还是仅仅是为了吸引眼球的创意之举?无论如何,它都成为了课本中一个令人难忘的“诡异”元素。

反思与探讨:教育图像的选择与影响

这些“诡异”插图的出现,不仅是对孩子们视觉的挑战,更是对教育者选择图像时所应承担的责任的提醒,教育图像作为知识的传播媒介之一,其选择应当兼顾知识性、教育性和审美性,过于追求新奇或刻意营造某种氛围的图像设计,可能会在不经意间给孩子们带来不必要的心理负担或误解。

教育者应避免使用可能引起孩子恐惧或不安的图像,儿童的心理承受能力相对较弱,过于“诡异”或恐怖的图像可能对他们的心理健康产生负面影响,图像的选择应注重其教育意义和正面引导作用,正如前文所述,“无脸少女”、“神秘森林”等插图虽然引发了孩子们的好奇心和想象力,但若处理不当,也可能产生误导或不良的心理暗示,在图像的选择和设计上,应更加注重其教育意义和正面价值。

随着时代的发展和审美观念的变化,教育图像也应与时俱进地进行更新和优化,对于那些已经不符合当前审美标准或可能产生负面影响的图像,应及时进行替换或修改,鼓励孩子们对所见的图像进行思考和讨论也是培养他们批判性思维的重要方式之一,通过这样的过程,孩子们不仅能更好地理解图像背后的含义和意图,还能逐渐建立起自己的审美标准和价值观念。

小学课本上的这些“诡异”插图虽然看似简单却意味深长它们不仅记录了那个时代的审美趣味和教育理念也成为了我们回望过去时的一个个不解之谜,它们提醒我们:作为教育者我们应当更加谨慎地选择和使用图像作为传播知识的工具;作为孩子他们应当学会从这些图像中汲取知识的同时也学会思考和质疑,只有这样我们才能让教育真正成为一种促进孩子全面发展的力量而不仅仅是知识的灌输和记忆的强化。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...